中盤での僅差のリードを掴めるか。PART3

中盤力の話。

ある局面で3つの候補手A、B、Cがあるとする。

プロなら10分も考えれば、難しいか難しくないか、判る。

「難しい」とは、3つの候補手をAI(将棋ソフト)の評価値で言えば▲50、±0、+50ポイント位しか差がないような局面。

僅差と雖も、最も正しい手を探るのが、羽生世代の哲学。

雖(いえど)も

ところが、渡辺は、盤上の真理ではなく、「相手に最も勝ち易い手、或いは勝ち易い方法はどれか?」で手を決める。

候補手Aがマイナスポイントであったとしても、勝ち易ければ、選ぶ。

要するに、真理を追究するのではなく、ある程度のところで見切る。

全ては効率の良い方法を採る。

渡辺は、これで勝ってきた。勝率.650以上あった。

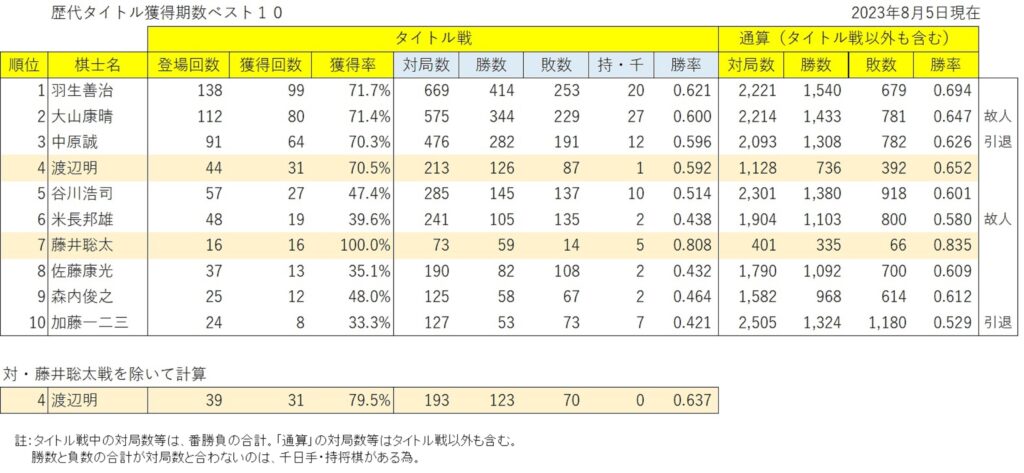

タイトル戦単位なら、約8割近い制覇率だった。(註1)

大体から、長考しても、相手がその読み筋に乗ってくれるか怪しい。

則ち、候補手Dの▲200ポイントの手を返してくる場合がある。

「な~んだ、こんな手を返して来るのか!長考するんじゃあなかった!」と、後悔することは、格下相手だと度々。

だから、盤面を見るのではなく、相手を見る方が、勝ちが多い。

これに最も長けていたのが故・大山康晴十五世名人。

ところが、ここにトンデモナイ棋士が現れた。藤井聡太。

こちらが見切った局面に対して、更に深く読む力を具えている。

過去、こんな棋士、一人も居なかった。

候補手A、B、Cで、まあ、どれでもほぼ互角でしょ、と思っていたら、「いえ、Cが+50Pです」と、その差を突き付けてくる。

それでいて、彼は終盤間違えない。

+50Pの差をそのまま勝ちに結び付けるのだ。

だから、聡太君に対しては、中盤戦で+50Pのリードを、簡単に譲る訳には行かなくなったのだ。

すなわち、中盤での僅差のリードを掴めるかどうか、が重要となった。

誰もが同じことを考えるのだが、これが難しい。

*———-*———-*

【註解】

註1.タイトル戦単位なら、約8割近い制覇率だった。

渡辺明のは、タイトル戦の制覇(奪取・防衛)率は、70.5%で、歴代の数値からすると妥当なところ。しかし、聡太君が登場するまでだと79.5%。約8割だった。

これは脅威的な数字だが、それは渡辺の戦略で、羽生さんとタイトルを棲み分ける「冬将軍」戦略だったから。春夏は全く挑戦すらしていなかった。今後、聡太君に挑戦して敗れると、制覇率は更に下がって行く。