大盤解説とは、

テレビやABEMA、YOUTUBEで棋士が将棋の解説をする。

或いは、タイトル戦の開催地で何百人も収容できるホールで、解説会が行われる。

先日の王将戦第6局の大盤解説会は450人の抽選に対して1000人の応募があった。

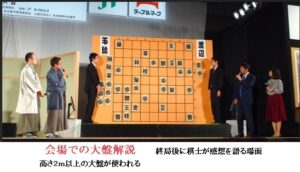

実際の将棋盤より遥かに大きい将棋盤ボードに磁石の付いた駒を使って指し手の説明をする。

これを大盤解説と呼ぶ。

(写真)現地大盤解説会の様子

(写真)テレビでの大盤解説の様子

大盤解説と観戦記

テレビの大盤解説もタイトル戦の現地大盤解説も、実況中継なので、即興で説明しなければならない。

従って、熟慮し、過去の実戦例なども調べて語ることは出来ないので、内容がやや粗雑になることは避けられない。

対して、数日乃至数週間後の観戦記は、この点、遺漏が無い。

一昔前までは、主催新聞社や専門誌の観戦記が重要であり、ファンも観戦記で二度楽しんだ。

ところが、今や、観戦記を読むのは、昔ながらのファンだけで、観る将ファンは、観戦記など読まない。

と言うことは。

大盤解説の重要度が増し、そこに将棋界も傾注しなければならない。

必然的に、解説者は事前準備に相当な労力をかけて臨まなければならない。

解説専門職が喫緊に求められる所以である。

テレビの大盤解説者と視聴者

昭和時代は、引退した老棋士でも、解説できた。

昭和時代は、引退棋士でも、昔取った杵柄で間に合った。

序盤戦術、戦型が現役時代と変わらず、勝負は中終盤だったからだ。

現役に復帰すれば良いのに、と思わせるほど視聴者を唸らせる老棋士も居た。

ファンは、将棋を指す男性が圧倒的多数だった。

平成時代は、解説の質(最新情報)が求められた。

平成時代、引退棋士では解説できなくなった。

原因は、序盤戦術が進歩して、最新情報を知らない引退棋士では、説明が出来ないからだ。

熱心な視聴者の方が知っている現象が起きてしまった。

こうなると視聴者は怒る(笑)

だから、現役の熱心な棋士でないと、視聴者は満足しなくなった。

また、羽生善治七冠が誕生した頃から若い女性ファンが出現した。

将棋のルールも知らない若い女性が、大盤解説会に散見され、戦術書を大人買いするのである。

今の「観る将」ファンの走りですね。

令和時代は、視聴者が二分化した

令和時代は、視聴者が二分された。

一方は、昔ながらの男性ファン。

もう一方は、「観る将」と呼ぶ、将棋を指さないファン。

これが前者を超えるほど増えた。

*———-*———-*———-*

【ai時代の大盤解説シリーズ】

コメント